2024.12.20

2024.12.20

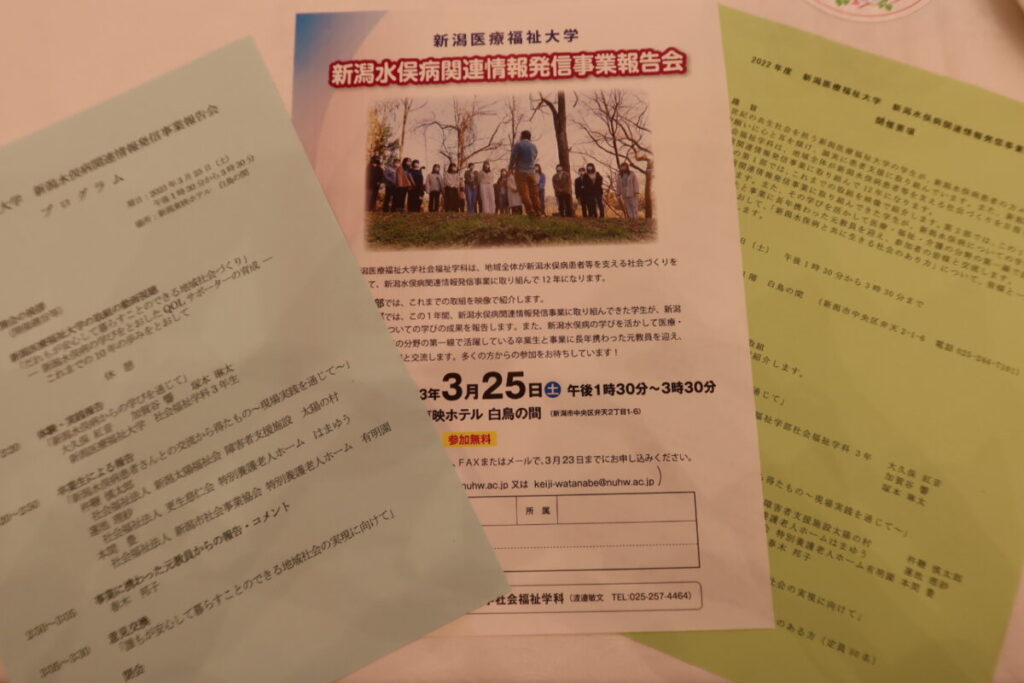

コロナ禍で休止していたこの事業の報告会を5年ぶりに開催しました。

コロナ禍で休止していたこの事業の報告会を5年ぶりに開催しました。

今までの取り組みを振り返る映像視聴に続いては、今年度、事業に取り組んだ在学生からの報告に合わせて、在学時にこの事業に取り組み、現在は福祉の現場で支援業務にあたっている卒業生からもその経験を得られた報告をしてもらいました。

今までの取り組みを振り返る映像視聴に続いては、今年度、事業に取り組んだ在学生からの報告に合わせて、在学時にこの事業に取り組み、現在は福祉の現場で支援業務にあたっている卒業生からもその経験を得られた報告をしてもらいました。

卒業生から報告

「私は現在、重度の知的障害者や自閉症の方の生活支援員として仕事をしている。在学時に新潟水俣病患者との関わりをとおした学びから、社会全体が偏見なく水俣病の正しい理解を築くことの重要性を理解していた。現在の仕事が公害と直接関係しているわけではないが、「障害に対する正しい理解」を広げることの大切さという観点からは共通する要素を感じている」

卒業生からの報告

「新潟水俣病患者との関わりをとおして、「個別性」について深く考えることがあった。一人ひとりが異なる症状があり、その捉え方も個々で異なっているということを理解していた。現在就いている高齢者福祉分野の仕事においても、対象者との関わりを大切にし、個別支援の重要性を日々感じながら支援を行っている。」

卒業生から報告

「私は現在、重度の知的障害者や自閉症の方の生活支援員として仕事をしている。在学時に新潟水俣病患者との関わりをとおした学びから、社会全体が偏見なく水俣病の正しい理解を築くことの重要性を理解していた。現在の仕事が公害と直接関係しているわけではないが、「障害に対する正しい理解」を広げることの大切さという観点からは共通する要素を感じている」

卒業生からの報告

「新潟水俣病患者との関わりをとおして、「個別性」について深く考えることがあった。一人ひとりが異なる症状があり、その捉え方も個々で異なっているということを理解していた。現在就いている高齢者福祉分野の仕事においても、対象者との関わりを大切にし、個別支援の重要性を日々感じながら支援を行っている。」

在校生からの報告

「患者に対してその方の過去について聞くことは、学生の視点からは患者の辛い過去を思い出させることなのではないかと尻込みしていた。しかし、患者から話される内容は、自らが川で魚をとったり、家族と共に食べたりしたというような、その方の人生と密接に関わりがある多くの思い出が多かった。必ずしもネガティブな内容ばかりではないことに意外性を感じた。また、出身地の富山でも公害問題があり、新潟の地でも公害とその理解という課題について重なる部分が多くあると感じた」

元教員として本事業に携わった経験のあるコメンテーターからは、以下のポイントから本事業の捉えた方をまとめてもらいました。

・「あたりまえ」の尊さ

・「折り合いをつけること」の大切さ難しさ

・「伝える」方法

・「社会の役に立てる」ことのありがたさ

参加者からは

「日頃、傾聴活動について学んでいるが、学生が新潟水俣病に寄り添っている姿を知り、深く感銘を受けた。良い影響をもらったので自らのグループでも共有していきたい」

という感想が聞かれていました。

在校生からの報告

「患者に対してその方の過去について聞くことは、学生の視点からは患者の辛い過去を思い出させることなのではないかと尻込みしていた。しかし、患者から話される内容は、自らが川で魚をとったり、家族と共に食べたりしたというような、その方の人生と密接に関わりがある多くの思い出が多かった。必ずしもネガティブな内容ばかりではないことに意外性を感じた。また、出身地の富山でも公害問題があり、新潟の地でも公害とその理解という課題について重なる部分が多くあると感じた」

元教員として本事業に携わった経験のあるコメンテーターからは、以下のポイントから本事業の捉えた方をまとめてもらいました。

・「あたりまえ」の尊さ

・「折り合いをつけること」の大切さ難しさ

・「伝える」方法

・「社会の役に立てる」ことのありがたさ

参加者からは

「日頃、傾聴活動について学んでいるが、学生が新潟水俣病に寄り添っている姿を知り、深く感銘を受けた。良い影響をもらったので自らのグループでも共有していきたい」

という感想が聞かれていました。